אַ שפראַך איז אַ דיאַלעקט מיט אַן אַרמײ און פֿלאָט

a shprakh iz a dialekt mit an armey un flot

(una lingua è un dialetto con un’armata e una flotta)

(Secondo intervento sul tema “lingue e dialetti”, seguito di → “la carriera di una lingua”)

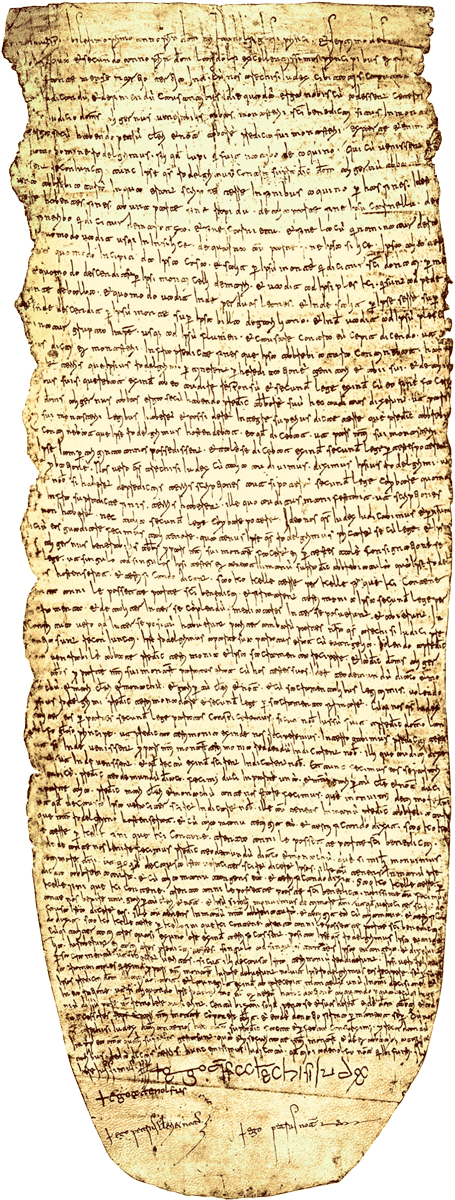

La frase in epigrafe viene solitamente attribuita a un linguista specializzato nello jiddisch (lingua, di derivazione tedesca, degli ebrei dell’Europa orientale), il quale l’avrebbe sentita pronunciare durante un convegno su quella lingua.

Dirò più avanti due parole su questa frase, che è, diciamo cosi, di scarsissimo valore euristico. Ma la cosa singolare è che proprio lo jiddisch, che è indubbiamente una lingua, non ha mai avuto né “esercito” né “marina”; si tratta dunque di una clamorosa eccezione a quanto affermato nella frase citata. Non è un buon inizio per una presunta “legge linguistica”.

È un caso assai frequente che uno studioso di valore sia passato alla storia per una singola frase, spesso, una banalità di non grandissimo rigore scientifico – addirittura per una frase mai detta, tipo “eppur si muove”, “il fine giustifica i mezzi” ecc., o, come in questo caso, una frase semplicemente riferita per sentito dire. È una frase però che ricorre con puntuale petulanza in ogni discussione su lingua e dialetto, come se fosse la verità oracolare e conclusiva della questione: “L’ha detto un linguista, quindi è così.” Ipse dixit.

Poiché quanto segue sarà appunto una mia piccola puntualizzazione su questo tema, ho preferito anticiparla. Così per un po’ ci siamo tolti il problema.

Allora, diciamo che, da un punto di vista rigorosamente scientifico, la distinzione tra lingua e dialetto, se c’è, è di assai modesta utilità. Se io studio la fonologia del piemontese, mi è del tutto indifferente decidere se il piemontese sia una lingua o un dialetto. Inversamente, la fonologia del piemontese non mi serve per stabilire se il piemontese è una lingua o un dialetto.

La distinzione tra lingua e dialetto, più che di carattere linguistico, si potrebbe collocare nell’ambito della sociolinguistica. Ma qui non vi sono certezze, né assolute, né dimostrabili con sicurezza.

Soprattutto, è un ambito in cui non vi sono separazioni nette, ma le differenze sono da trovarsi in un’ampia fascia di gradazione, nella quale è assolutamente arbitrario porre un confine netto.

Proviamo ad elencare alcuni di questi punti:

- Una lingua è usata prevalentemente o esclusivamente (ma non sempre) dai ceti dominanti (qualunque cosa si intenda per “ceti dominanti”), un dialetto è parlato prevalentemente o esclusivamente (ma non sempre) dal popolo (qualunque cosa si intenda per “popolo”).

- Una lingua ha una vasta produzione scritta (ma tutte le lingue nascono, e vivono spesso per secoli, senza scrittura); un dialetto agisce prevalentemente nell’ambito dell’oralità (ma ci sono dialetti con una produzione letteraria vasta e significativa).

- Una lingua si usa in contesti formali (ma non necessariamente solo in questi); un dialetto viene usato prevalentemente in contesti informali (ma ci sono parecchie significative eccezioni).

- Una lingua ha solitamente (non sempre) una normazione grammaticale dettagliata (anche se questa può essere applicata con diversi gradi di rigore); un dialetto non ha sempre una descrizione grammaticale (e quando ce l’ha, si tratta spesso di una semplice trasposizione delle categorie della grammatica della lingua di riferimento), e raramente ha una codifica normativa (e se ce l’ha, non ci sono garanzie che questa venga applicata).

- Una lingua dispone di un ampio ventaglio di registri d’uso: viene usata, nella produzione scritta e nella comunicazione orale, in generi, situazioni comunicative, stili e modi di espressione molto vari, soprattutto quando ha una tradizione molto lunga. Un dialetto è più vincolato a situazione inerenti la vita quotidiana, famigliare, e non ha in genere una grande varietà di registri d’uso. Però un dialetto può anche dare vita a diversi generi artistici, per esempio il teatro, la canzone, la poesia ecc. di grande varietà espressiva, e con stili spesso specifici e talvolta consuetudinari, anche se non sempre espressamente codificati.

- Una lingua ha una certa omogeneità territoriale, pur presentando varianti regionali, che ovviamente fanno riferimento ai dialetti locali, anche se non coincidono con questi. Un dialetto invece è caratterizzato da varianti più o meno importanti su ambiti anche piccoli, il singolo centro urbano, il piccolo distretto locale ecc. Tra queste varianti non c’è in genere una distinzione netta, ma una serie di piccole variazioni graduali.

- Accanto alle varietà di cui al punto 5., e al punto 6., una lingua ha in genere una variante standard, una koiné, che non è necesariamente più importante o più diffusa delle altre, ma che viene comunemente indicata come la forma “normale” della lingua, rispetto alla quale le altre varianti sono deviazioni, particolarità, possibilità, registri d’uso, licenze ecc. in un ampio ventaglio di scelte, o, a volte, “errori”. Un dialetto raramente ha una vera koiné, e quando ce l’ha, solitamente si tratta della supremazia de facto della variante del capoluogo.

Si noti che nessuno di questi punti rappresenta una definizione minimamente precisa da un punto di vista scientifico di “lingua” o “dialetto”.

Aggiungiamo ora un ultimo punto, che invece stabilisce una distinzione certa:

- Una lingua può avere una sua ufficialità d’uso, che viene sancita:

- dall’attività legislativa e giudiziaria, che solitamente ne fa uso esclusivo;

- dalla pratica dell’insegnamento.

Ma vi sono, e vi sono state nel passato, “lingue” che non sono mai state usate ufficialmente da uno stato, anzi, che non hanno mai fatto riferimento ad un’entità statale. Un esempio è il già citato jiddisch; un altro, noto a tutti, è l’occitano (o provenzale). Quest’ultimo, tra l’altro, è il caso più vicino a noi di una lingua vera e propria che ad un certo punto è regredita a “dialetto”.

Il tema della “lingua ufficiale” è quello che ci richiama alla faccenda dell’esercito e della marina. Notiamo in primo luogo che, da un punto di vista linguistico, questo passaggio è il meno importante di tutti. Se una certa “parlata” viene definita “lingua ufficiale dello Stato” (cioè la lingua usata nella produzione legislativa, nell’amministrazione della giustizia ecc.), vuol direi che esisteva già: non si inventa da un giorno all’altro una lingua ufficiale di uno Stato. Che il catalano, o l’occitano, o il gaelico siano o meno riconosciuti come lingue ufficiali, questo non cambia nulla alla loro struttura linguistica propria. Ma questa promozione ha, a lungo andare, effetti anche linguistici, poiché l’ampliamento dei campi di applicazione innesca una serie di processi evolutivi, cosa che induce trasformazioni importanti, a partire dall’adozione di termini, neologismi di cui prima non si sentiva il bisogno.

In breve, la distinzione tra lingua e dialetto, è abbastanza estranea alla linguistica come scienza. Ma non è priva di conseguenze di tipo linguistico. Se dico ad un bambino “sei un cretino, non capisci niente”, e glielo dico per anni e anni e anni, quel bambino crescerà convinto di non capire nulla, e diventerà molto probabilmente un adulto disadattato, privo di fiducia in sé e di motivazioni per migliorare. Sembra che ancora ai primi del Novecento in Francia si dicesse normalmente: “Le persone per bene parlano provenzale solo in tre circostanze: quando vanno a pesca, quando giocano a carte, quando giocano a bocce” – be’, alla fine quel povero dialetto si impoverirà, fino ad avere un vocabolario ristretto quasi esclusivamente alla pesca, alle carte, alle bocce.

A questo punto però succede un pasticcio. La definizione di “lingua ufficiale”, si collega a quella data in cima al precedente elenco: la lingua è parlata dai ceti dominanti, dai “signori”, il dialetto è parlato dal “popolo”. Ed entrambe queste definizioni vanno a mollo nel brodo primordiale del populismo, la cui caratteristica fondamentale è proprio quella di leggere la società come un puro composto binario: c’è il “popolo”, e c’è tutto il resto: i potenti, i cattivi, i signori, i politici, gli intellettuali, dite quello che volete, insomma tutto quello che non è “popolo”. E quindi se la società è letta in questo modo rigidamente binario, lo stesso vale per la distinzione tra “lingua” e “dialetto”: la parlata del “popolo” e la parlata del “non-popolo” sono due realtà assolutamente distinte, omogenee al loro interno, e irrimediabilmente opposte. O sei “popolo”, o sei un “signore”. Non c’è via di mezzo. Non c’è comunicazione. O parli un dialetto, o parli una lingua. Ridurre l’enorme complessità sociale di una nazione evoluta, con le sue intricatissime reti di contatti, scambi, relazioni di interesse, ai soli due blocchi “popolo” e “signori”, ha come controparte ignorare la complessità di usi, forme, registri, varianti, sia delle “lingue”, sia dei “dialetti”, nonché le continue, molteplici forme di interazione, di contatto, di contaminazione, di mutua relazione; e il fatto che in vasti settori della realtà ci sono molte persone che, più o meno frequentemente, più o meno consapevolmente, passano dall’una all’altra forma di espressione a seconda del contesto, delle finalità di comunicazione, anche solo dell’umore e dello stato d’animo. Sappiamo per esempio con buona sicurezza che in tutta la storia d’Italia anche i “signori” hanno sempre parlato tranquillamente il loro “dialetto”.

La conseguenza di questa polarizzazione irrealistica e antistorica è una stramba teoria, secondo la quale l’italiano è una lingua che “non è mai esistita”, è il risultato degli sforzi di Dante, Petrarca, Boccaccio, Pietro Bembo e Mike Buongiorno, che con la complicità della politica e della scuola autoritaria hanno imprigionato la meravigliosa spontaneità dei dialetti in una soffocante gabbia di regole grammaticali.

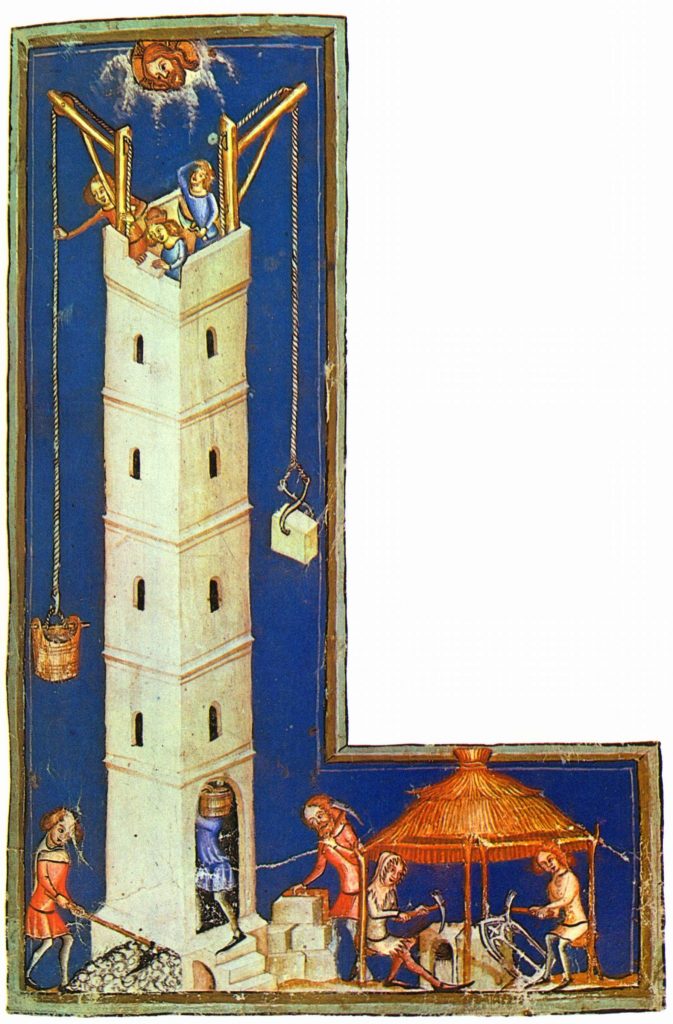

Questa ricostruzione non ha nulla a che vedere con la storia politica e linguistica d’Italia. Quando, tra la fine del Medioevo e l’inizio dell’età moderna, i vari stati d’Italia abbandonano il latino come lingua dello Stato, passano all’italiano. Non mi risulta che ci siano eccezioni, né resistenze. Il regno di Napoli, la repubblica di Venezia avevano un esercito e una marina; anzi, erano grandi potenze. Ma non adottano né il napoletano, né il veneziano come lingua ufficiale, che pure erano le lingue parlate quotidianamente anche dalle classi dirigenti, ed avevano anche una non spregevole dignità letteraria. Emanuele Filiberto adotta, per i territori transalpini, il francese, per il Piemonte, l’italiano; non sceglie né l’occitano, né il francoprovenzale, né il piemontese, che rimane fino al ‘900 la lingua parlata quotidianamente da tutta la classe dirigente torinese. Lo Stato della Chiesa regge il più a lungo possibile con il latino, ma alla fine adotta l’italiano, non il romanesco. E non è neanche il caso di ricordare che già Machiavelli notava che l’italiano “ufficiale” ormai è molto distante dal fiorentino parlato; ma non basta il suo prestigio per cambiare la situazione, neanche a Firenze.

Per quanto riguarda “armate e flotte”, dal ‘500 in avanti, in Italia, chi le aveva, erano le grandi potenze europee; se fosse vera la barzelletta di Max Weinrich, oggi in Italia si parlerebbe francese, spagnolo, tedesco.

Insomma, se fosse vero che “una lingua è un dialetto con un’armata e una flotta”, non so bene quale sarebbe oggi la lingua d’Italia: sicuramente non l’italiano.